池上本門寺

東京都大田区

| 所 在 地 | 東京都大田区池上一丁目1番1号 |

| 山 号 | 長栄山 |

| 宗 派 | 日蓮宗 |

| ご 本 尊 | 三宝尊(釈迦如来・法華経・日蓮) |

| 創 建 年 | 1282年(弘安五年) |

| 正 式 名 | 長栄山大国院本門寺 |

| 指定文化財 | 本門寺五重塔、池上本門寺宝塔、木造日蓮聖人坐像、兄弟抄日蓮筆(国指定重要文化財)ほか |

| 訪 問 日 | 2025年2月19日 |

日蓮は弘安五(1282)年に湯治のために身延山を出て常陸へ向かう途中、武蔵国池上郷の池上宗仲の館にて20数日間を過ごしました。池上氏館の背後の山上に建てられていた家屋を日蓮が長栄山本門寺と命名し開堂供養したのが池上本門寺の起源といわれています。

日蓮の没後、池上宗仲が寺領を寄進し寺院の基礎が築かれ、以来「池上本門寺」と呼ばれるようになり、その後は日蓮の弟子・日朗が本門寺を継承しました。池上氏館は本門寺の西側の本門寺子院・大坊本行寺の境内付近にあったと考えられています。

本門寺は、鎌倉・室町時代を通じて関東の武家の庇護を受け、江戸時代に入ってからも加藤清正や紀伊徳川家などの祈願寺となりました。江戸時代に寺領は国主の供養か仁恩であるかについて、受布施を主張する身延久遠寺・日暹と不受不施を主張する池上本門寺・日樹との論争が起き、身延久遠寺に軍配があがり傘下に収まることとなりました。

本門寺境域の入口に建てられた高麗門形式の総門です

信者であった加藤清正の築造寄進とされる比経難持坂の石段です

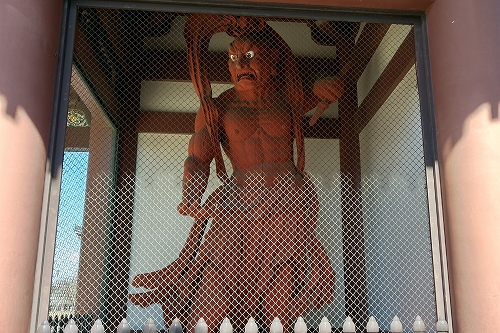

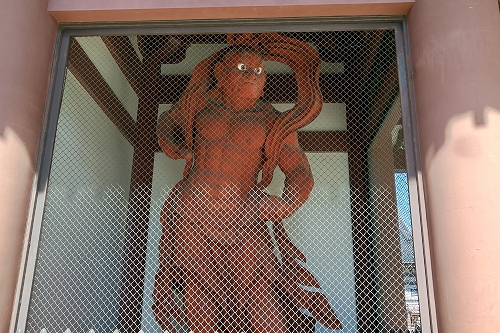

比経難持坂の石段を上がると正面に仁王門が見えてきます

昭和54(1979)年に新造された仁王尊です

吽の仁王尊です

本門寺の守護神「長栄大威徳天」を奉安している長栄堂です

昭和58(1983)年に富山県の企業から奉納された日蓮聖人像(説法像)です

慶長12(1607)年に上棟、翌年に落慶供養がされた関東に現存する最古の五重塔で、国の重要文化財に指定されています

行学院日朝聖人像を奉安する日朝堂です

加藤清正の娘、瑤林院が寄進した鐘楼堂です

正保4(1647)年に寄進された梵鐘はその後、正徳4(1714)年に改鋳されましたが、貴重な当初の銘文が残っていました。昭和20(1945)年の空襲で火をかぶり、一部に亀裂と歪みが生じたため、現在は傍らに仮安置されています

霊宝を永代に亘り保全する霊宝殿です

総合案内所と手水舎です

大堂(祖師堂)です

江戸期の輪蔵形式の希少な経蔵です

三重塔は未だ建築されて間がないようです

久遠の本師釈迦牟尼仏坐像と、本化地涌の四大菩薩立像、大堂尊像を模刻した祖師像を祀る本殿です

本院事務所です

宗祖日蓮聖人の御灰骨を奉安する墓塔を廟堂内中央に祀る御廟所です

本院事務所の渡り廊下から松涛園を覗きましたが見えませんでした

宗祖日蓮聖人の御尊骸を荼毘に付した霊蹟に建つ供養塔です

大坊坂の石段を下りました

日蓮宗本山池上大坊本行寺の赤門(山門)です

妙法両大善神をお祀りする妙法堂です

葬儀、法要、仏前結婚式、さらにはお茶会や各種会合等、幅広く利用される鶴松殿です

日蓮上人の没後、池上宗仲が日朗の弟子である日澄に公邸を寄進しお寺を建立「長崇山本行寺」と称した本堂です

日蓮聖人の遺灰が安置されている御灰骨堂(右)と旅姿の日蓮聖人像が安置された旅着堂です

日蓮聖人がお亡くなりになったお部屋の跡に建てられたお堂の「ご臨終の間」です

本堂の側面です

以降は、近隣の寺院などです(おまけ)

天文19(1550)年に開創した池上實相寺門です

池上實相寺の本堂です

身延山久遠寺第22世、池上本門寺第16世、心性院日遠上人が開祖した帝釈天真性寺です

慧光山嚴定院(日蓮宗)の門です

足を延ばして池上梅園を見学にいきました

梅は6分咲き程度でしたが、梅の香りは楽しむことができました

高齢者(65歳以上)は入場無料でした